[ 看護学部 看護学科 ]

看護師+

助産師取得モデル

- 取得できる資格・免許

-

- 看護師(国)

- 助産師(国)

- 受胎調節実地指導員

- 活躍できるフィールド

-

- 病院

- 助産所

- 母子健康センター など

(国):国家試験受験資格

学びのポイント

学びのポイント

地域と連携して学ぶ

地域と連携して学ぶ

国家試験受験資格を得るための必須条件である分娩介助10例は、地元・赤穂市を中心に病院で臨地実習を行います。また、助産所とも連携。出産・退院後のサポートという、地域社会のなかでの助産師の役割を学びます。

福祉や教育分野と

福祉や教育分野と

連携して学ぶ

出産や子育ての支援は、社会福祉としての側面ももちます。また、子どもの発達は教育学部が専門とする分野。他学部と連携し合うことで、幅広い視野を備えた本学ならではの助産師を育成。地域への貢献をめざします。

看護師+助産師取得

看護師+助産師取得

モデルカリキュラム

実践的な学びの流れ

| 科目 | 1年次 |

2年次 |

3年次 |

4年次 |

|---|---|---|---|---|

人文科学系 |

心理学概論 日本史 人と芸術 |

運動の科学 | ||

社会科学系 |

社会学 赤穂学 くらしと経済(国際経済を含む) リベラルアーツとSDGs |

|||

自然科学系 |

情報化学 生物学 化学 データサイエンス概論 |

|||

語学系 |

基礎総合英語I・II 国語表現法 英会話(基礎) 中国語 手話(基礎) |

手話(応用) | ||

人間理解の基礎 |

生と死の教育 人間関係学 哲学 |

臨床への宗教学 人間と宗教 スピリチュアル支援論 |

||

教養ゼミナール |

教養ゼミナール |

※履修者数に制限のある科目もあります。

※カリキュラムは変更となる場合があります。

看護師+助産師

看護師+助産師

取得モデルの授業

基礎からステップアップしながら周産期医療を学ぶ4年間

女性の健康や性・生殖、家族、育児など、幅広い分野の専門知識を求められる助産師。大学卒業時に看護師資格と併せて取得するには、効率的・効果的な学習が大切です。基礎から段階的に学ぶ4年間が、周産期医療の専門家への成長をサポートします。

-

女性の一生を通しての健康変化に理解を深める

妊娠・分娩・産後の母児の身体の変化や女性に多く見られる疾患を学びます。また、性の分化や発達、リプロダクティブ(性と生殖に関する健康・権利)への理解を深めます。

- 主な科目

-

- 生涯発達論

- ウイメンズヘルス

- 母性看護学概論

-

生命の誕生に携わる医療人としての

知識・技術を身につける妊娠・分娩・産後の母児のケアの実践を通して、周産期医療に携わるための知識・技術を学びます。同時に、命の誕生や“家族”への理解を深めていきます。授乳支援や沐浴など、母親への育児指導も行います。

- 主な科目

-

- 母性看護学実習

- 小児看護学実習

-

助産師の役割を実践し、

妊娠中から産後までを支える力を養う助産師に特有の知識・技術を学びます。正常な経過の妊産褥婦および新生児の助産ケアが自律してできるように、より専門的な理論と技術を修得。分娩産褥期実習では10例の分娩介助を行います。

- 主な科目

-

- 分娩産褥期実習

- 継続事例実習

- 妊娠期の助産診断技術とケア

- 分娩期の助産診断技術とケア

- 産褥期の助産診断技術とケア

- 新生児・乳幼児期の助産診断技術とケア

- 助産診断技術演習

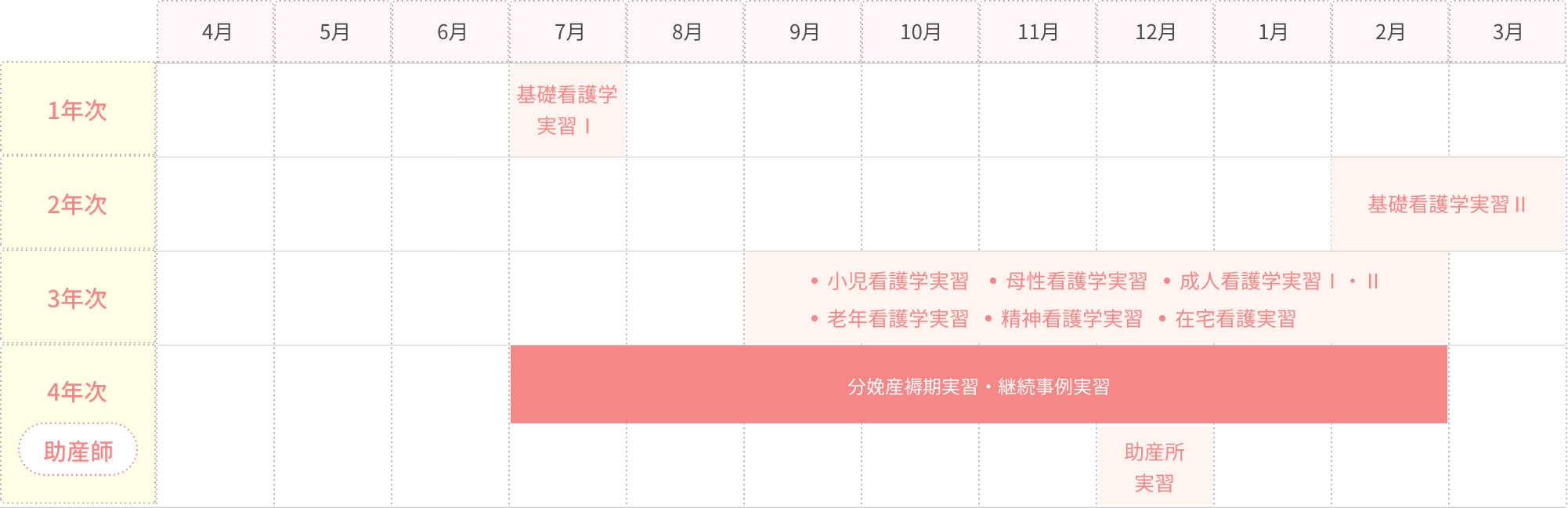

看護師になるために欠かせない学びが、「臨地実習」。実際の医療現場などを舞台とした、本番の仕事さながらの学びです。4年次には助産師をめざすための実習も行われます。

4年次7月〜

在学中に10例の分娩介助を体験。

技術を磨きながら、職業意識を育む

3年次を中心として行われる看護師免許の取得に必須となる各種の臨地実習に加えて、助産師取得モデルでは、4年次に4種の臨地実習を行います。分娩産褥期実習もその一つ。10例の分娩介助を行い、分娩産褥期の助産師の役割と責任を、実践を通して学びます。3年次までに学んできた母性看護を実践する場でもあります。分娩から産褥期まで継続して学べるのが、本学のプログラムの特徴。これにより、早期から退院後の日常生活を想定したケアについて考えられるとともに、「自分が取りあげた赤ちゃんを見守っていく」という責任感を養い、学びへの意欲を高めます。

4年次 前期

助産の実践活動における継続ケアの重要性を学ぶ

助産師をめざす学生が、4年次の1年間を通して病院で行う実習で、一人の事例を受け持ち、妊娠期(週数ごとの妊婦健診)〜産褥期(入院中および家庭訪問1回以上)〜産後1ヵ月健診まで継続的に関わります。この実習で、助産の実践活動における継続ケアの重要性を学びます。

PICK UP

新生児蘇生法(NCPR) Bコース

一般社団法人日本周産期・新生児医学会 新生児蘇生法(NCPR)インストラクター資格をもつ本学教員が、毎年助産師課程の学生に対して講習会を開催しています。助産師課程を学ぶ学生は在学中に新生児蘇生法(NCPR)Bコースの資格取得に挑戦できます。

Bコースでは気管挿管、薬剤投与を除く「臨床知識編」「実技編」で構成される基本的な新生児蘇生法の修得を行います。