なぜオミクロン株で、若者も気をつけなければならないの?

いま世界中でオミクロン株の感染者数が異次元な増え方をしています。

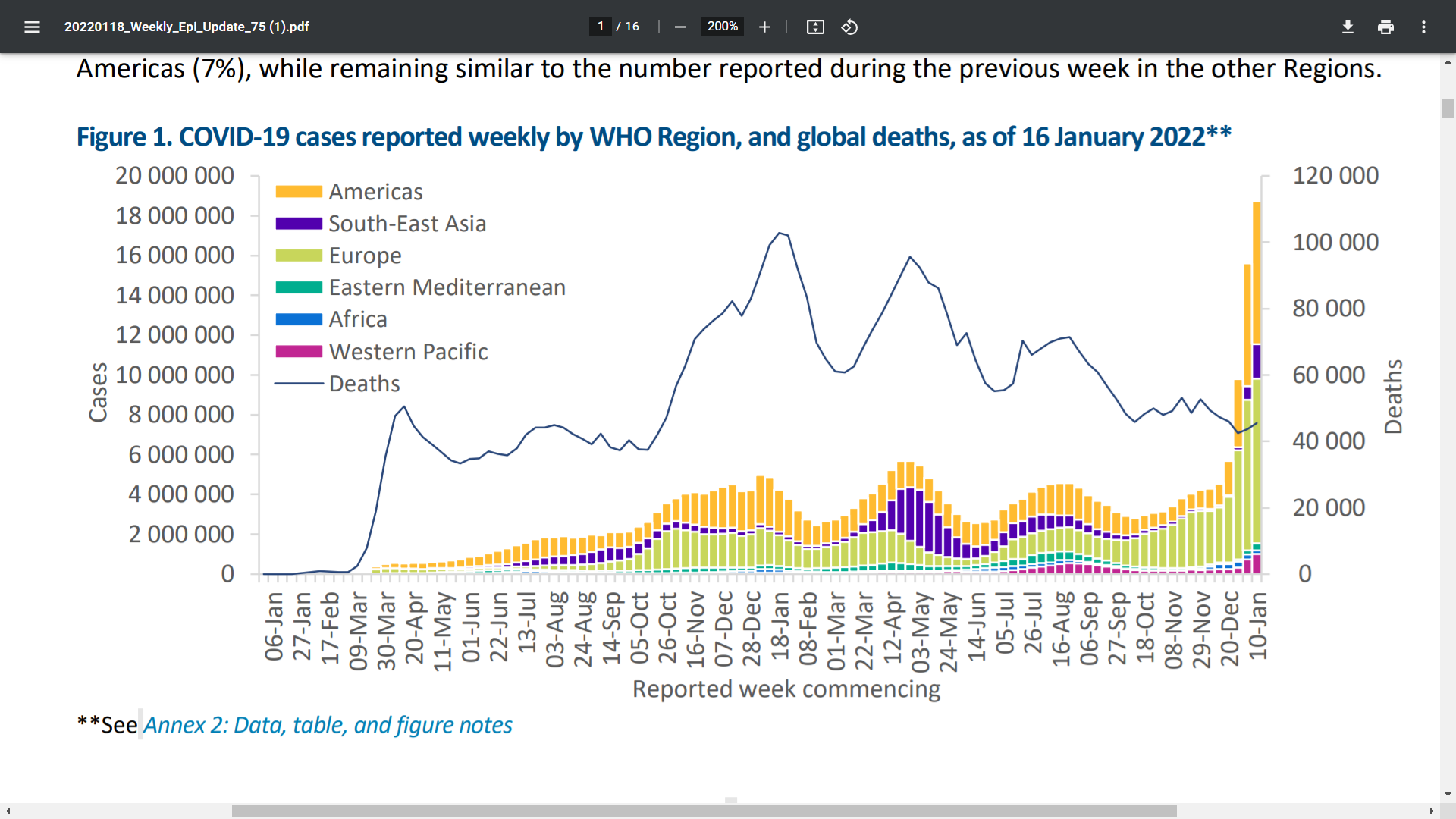

下はWHOが毎週出している世界の感染者数のグラフです。

いまの増え方がいかに異次元化ひとめでわかると思います。

(出典:WHO weekly epidemiological report)

同時に、「リスクのない若年者はあまり重症化しない」とも聞くけれど、私たちも行動を自粛したり気をつけたりしなければならないのはナゼ?と疑問を持つ人もでるかと思います。

その答えは、「オミクロン株のうつりやすさ」と「リスクを抱えた人の重症化」にあります。ひとつ前のデルタ株でもそうでしたが、まだ症状が出ていない、一見元気そうに見えて動き回れる感染者から次の人にうつってしまいます。そして「リスクを抱えた人」の範囲も意外に広いのです。高齢者は全員そうです。さらに、50代の親世代でも、「基礎疾患」をもった人々が重症化しています。この「基礎疾患」の範囲も広くて、誰でも思い浮かぶ慢性肺疾患のように呼吸器が弱いケースだけではなく、糖尿病・腎疾患・喫煙者・肥満など一見、関連がわかりにくい疾患も、免疫の低下というメカニズムを経て重症化にかかわってくるのです。

したがって、みなさんの感染から、意外に幅広い世代に感染が広がり、ひいては人工呼吸が必要な感染者が増えて病院のベッドがふさがってしまい、その結果、コロナ以外のたとえば交通事故や脳卒中など緊急を要する人の入院がなかなか決まらず救急車が立ち往生、という事態を防ぐためにも、みなさんの予防行動、ワクチンを含めてお願いしたいところです。

RELATED POST関連記事

-

2022/02/08 総合福祉コース「空間」と「時間」(現在の専門知識・技術教育に欠けている視点)「共生社会」の実現と「意思決定」支援、これらは今日の福祉において、とても大事にされるべ... [...続きを読む]

-

2020/07/17 総合福祉コース「大切なこと」をスケッチする⑤ ―難病の人に学ぶ―今年、授業の一環として難病患者の人へのソーシャルワークを学んでいます。 難病とは、 ①... [...続きを読む]

LATEST POST最新の記事

-

2024/04/24 総合福祉コース本学伝統のコミュニティアワーのテーマに関する覚書(後編)本学が開学以来、毎年恒例となっているコミュニティアワー報告会の(対面でおこなわれた)2... [...続きを読む]

-

2024/03/03 スポーツ福祉専攻日本で唯一!関福大の「スポーツ福祉学」とは?従来、スポーツと福祉の関わり方と言えば、アダプテッドスポーツ、障がい者スポーツ(パラスポーツ)、リハ... [...続きを読む]

-

2024/02/09 社会マネジメント専攻なぜ社会福祉学部で政策やビジネスを学ぶのかタイトル、2024年4月から関西福祉学部社会福祉学部社会福祉学科では、新たに社会マネジメント専攻が立... [...続きを読む]